Luthers Idee wird zu Stein – Glaube braucht Raum

„Wir sind alle Priester (...), dass wir alle zu aller Zeit und an allen Orten Gottes Wort und Wercke verkünden sollen“ – das war Martin Luthers Überzeugung. In puncto Kirchenbau war der Reformator folgerichtig sehr praktisch eingestellt: Ein Gottesdienst konnte seiner Ansicht nach überall stattfinden: „Kann es nicht geschehen unterm Dach oder in der Kirchen, so geschehe es auff einem Platz unter dem Himmel oder wo Raum dazu ist.“ Darüber wie genau ein Kirchengebäude aussehen soll, hat er sich in seinen Schriften nicht explizit geäußert.

Aber Luther überdachte viele seit Jahrhunderten gängige Auffassungen vom Glauben neu. Und dies hatte auch tiefgreifende Auswirkungen auf den Kirchenbau: Wer heute eine evangelische Kirche betritt, kann unmittelbar erleben, wie Luthers Denken die Welt und die religiöse Praxis der Menschen veränderte. Raum und Ausstattung erzählen von gelebter protestantischer Glaubenspraxis. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hilft mit, dass diese authentischen Räume erfahrbar bleiben. Sie trägt dazu bei, gefährdete protestantische Kirchenbauten aus allen Epochen zu retten und zu bewahren.

Glaube verändert Räume

Die Geschichte des protestantischen Kirchenbaus beginnt im 16. Jahrhundert nicht mit Neubauprojekten, sondern mit kreativen Umnutzungen: Die Reformatoren nutzten zunächst existierende Kirchen und passten diese ihren Erfordernissen an.

Für Luther war eine Kirche kein heiliger, geweihter Ort, sondern in erster Linie ein Versammlungshaus, quasi ein Zweckbau, dem allerdings besondere Würde zukam. Ein separater Chor für den Priester erübrigte sich, denn der Pfarrer agierte nun als „primus inter pares“, als Mitglied der Gemeinde. Auch der Lettner als Barriere zwischen Laien- und Klerikersphäre fiel weg. Marien- und Heiligenstatuen verloren an Bedeutung, da jeder Einzelne nach Luthers Auffassung direkt mit Gott in Beziehung treten kann und keine himmlischen oder irdischen Vermittler braucht. Natürlich verschwanden auch die Ablasskästen, denn Auslöser und erster Antrieb für Luthers Kirchenkritik war ja genau dieser Ablasshandel.

Von den sieben Sakramenten der katholischen Kirche konzentrierte sich Luthers Lehre auf letztlich nur zwei: Taufe und Abendmahl. So kam der Platzierung von Taufstein und Altar eine besondere Rolle im Kirchenraum zu.

Die Emporen hatten nicht länger die Funktion, bestimmte Personengruppen von der übrigen Gemeinde abzusondern: Sie wurden nun für die „normalen“ Gottesdienstbesucher gebraucht, da eine immer größer werdende Zahl von Gläubigen der Predigt lauschen können sollte - diese dauerte immerhin gut zwei oder drei Stunden. Aus demselben Grund stellten die Anhänger des „neuen Glaubens“ auch im Langhaus festes Gestühl für die ganze Gemeinde auf.

Kanzel und Altar – Herzstücke im Kirchenraum

Die Kanzel avancierte zum Herzstück des protestantischen Kirchenraums. Von hier verkündete der Pfarrer Gottes Wort auf Deutsch, so wie Luther es in seiner "Deutschen Messe" 1526 programmatisch vorgegeben hatte.

Den zweiten wichtigen Pol im Kirchenraum bildete der Altar, der ebenfalls seine Bedeutung wandelte. Er galt den Protestanten nicht mehr als zentraler Ort der Liturgie, sondern als Ort für die gemeinsame Abendmahlsfeier der Gemeinde. Luther selbst sprach sich für eine einfache Tischform des Altars aus. So kann sich der Pfarrer während der Abendmahlsfeier der Gemeinde zuwenden – „wie ohn Zweifel Christus im Abendmahl gethan hat.“

Die Frage, wie nun die beiden Prinzipalstücke Kanzel und Altar optimal angeordnet werden sollten, avancierte zu einer Kernfrage im evangelischen Kirchenbau. In traditionellen Kirchen stand die Kanzel im Langhaus an einem Pfeiler, der Altar hingegen im Chor. Durch diese Anordnung musste die protestantische Gemeinde im Verlaufe des Gottesdiensts nun mehrfach ihre Blickrichtung ändern. Um diese doppelte Ausrichtung zu vermeiden, konzentrieren sich im evangelischen Kirchenbau daher oft Altar und Kanzel in einer Achse übereinander. Typisch für protestantische Kirchenbauten ist auch der sogenannte Kanzelaltar, der beide Elemente zu einer einzigen baulichen Einheit verschmilzt.

Mit der Taufe nimmt die evangelische Gemeinde ein neues Mitglied in ihren Kreis auf. Dies wird versinnbildlicht, wenn das Taufbecken im evangelischen Kirchenraum zentral, inmitten der Gemeinde seinen Platz findet.

Als sich seit dem 17. Jahrhundert und 18. Jahrhunderte eine eigenständige, evangelische Kirchenbaukunst entfaltete, entwickelten sich auch ganz neue Raumformen: So gibt es den Typus der Querkirche, in der Kanzel und Altar in die Mitte der Längswand rücken. Oder man errichtete Zentralbauten ohne Chor und Seitenschiffe, als ideale Raumschale für die protestantische Einheitsgemeinde.

Die Reformation: eine Bewegung mit mehreren Gesichtern

In manchen Fragen konnte sich die protestantische Bewegung nicht einigen. Luther selbst fand bildliche Darstellungen durchaus sinnvoll, um wichtige Glaubensinhalte anschaulich zu vermitteln. Er sprach sich dezidiert gegen radikale Bilderstürme aus. Der Schweizer Reformator Huldrych Zwingli (1484-1531) vertrat hingegen eine strengere Linie und lehnte bildliche Darstellungen in Kirchen ab. Welche der zahlreichen reformatorischen Bewegungen einem Sakralbau zugrunde liegt, kann dementsprechend auch Auswirkungen auf ihre künstlerische und bildliche Ausstattung haben.

So erzählt jeder protestantische Kirchenraum auf seine spezifische Weise davon, wie sich Luthers Ideen oder die weiterer Reformatoren fortsetzen, ausbreiteten und wandelten. Die christliche Sakralbaukunst erhielt durch die Reformation völlig neue Impulse. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hilft mit, dass bedeutende protestantische Kirchenbauten als authentische Orte erfahrbar und in ihrer Bedeutung lesbar bleiben, auch im spannenden Wandel ihrer Nutzungsgeschichte. Denn wie genau die Baumeister die evangelische Lehre in Architektur umsetzten veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte, Epochen und Stile.

Auswirkungen der Reformation

Dreifaltigkeitskirche

Speyer, Rheinland-Pfalz

Die Dreifaltigkeitskirche von Speyer entstand 1698 als einer der ersten Bauten in einer völlig zerstörten Stadt. Sonnenkönig Ludwig XIV. hatte Speyer 1688 im Pfälzischen Erbfolgekrieg niederbrennen lassen. Bitte helfen Sie nun mit, die fachgerechte Sanierung der Barockausstattung voranzutreiben.

Ev. Ringkirche

Wiesbaden, Hessen

Die Ringkirche wurde wegweisend für den protestantischen Kirchenbau. Viele Kirchenarchitekten orientieren sich seitdem am "Wiesbadener Programm", das Architekt Johannes Otzen gemeinsam mit einem Pfarrer mit Namen Emil Veesenmeyer erarbeitet hat.

Frauenkirche

Dresden, Sachsen

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Frauenkirche Dresden, eine der schönsten Barockkirchen des Landes, fast komplett zerstört und erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde sie wiederaufgebaut. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat die Restaurierung der erhaltenen Originalsubstanz der Kirche unterstützt.

St.-Petri-Pauli-Kirche

Lutherstadt Eisleben, Sachsen-Anhalt

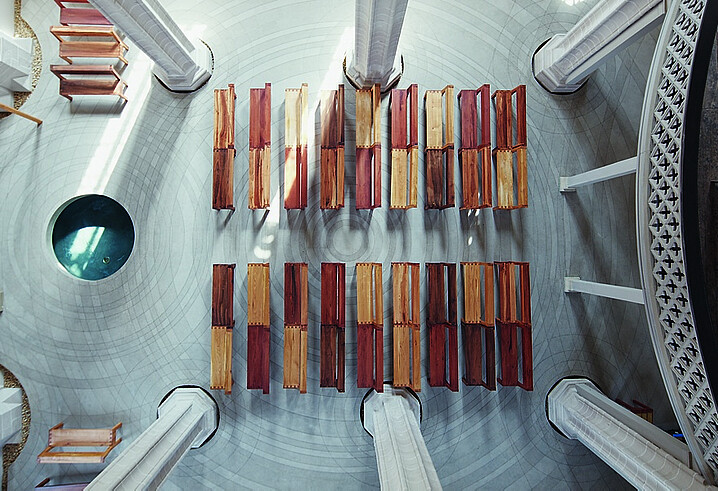

Einen Tag nach seiner Geburt wurde Martin Luther hier getauft. Die St.-Petri-Pauli-Kirche in Eisleben blieb deshalb lebenslang ein fester Bezugspunkt für den Reformator. Heute ist in der Kirche das Thema „Taufe“ nicht nur thematisch, sondern auch architektonisch in den Mittelpunkt gerückt.

Ulmer Münster

Ulm, Baden-Württemberg

Das 1890 vollendete Ulmer Münster schmückt mit fast 162 Metern der höchste Kirchturm der Welt. Seit vielen Jahren fördert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und ihre treuhänderische Julius-Rohm-Stiftung die ab 1377 erbaute größte evangelische Kirche Deutschlands. Unterstützen auch Sie mit Ihrer Spende den Erhalt des herausragenden Denkmals!

Ev. Christuskirche

Schliersee, Bayern

Ev.-Luth. Stadtkirche

Bückeburg, Niedersachsen

Evangelische Unionskirche

Idstein, Hessen

Gedächtniskirche der Protestation

Speyer, Rheinland-Pfalz

Schloss Hämelschenburg

Emmerthal, Niedersachsen

Weitere Denkmale werden geladen

Das könnte Sie auch interessieren

Eine Übersicht

der vielen Denkmale mit Bezug zu Martin Luther und der Reformation, deren Erhaltung wir bislang unterstützen konnten, finden Sie hier