Karl Foerster (1874-1970)

Karl Foerster wurde am 9. März 1874 als drittes Kind von Wilhelm Julius Foerster, Direktor der Königlichen Berliner Sternwarte, und der Malerin Ina Foerster geboren. Nach seiner schulischen Laufbahn begann er um 1890 eine Gärtnerlehre in der Schlossgärtnerei Schwerin und von 1892-1893 eine Ausbildung an der Gärtnerlehranstalt in Potsdam-Wildpark. Im Anschluss daran folgten einige "Lehr- und Wanderjahre".

1903 gründete Karl Foerster eine eigene Staudengärtnerei auf dem elterlichen Gelände in Berlin-Westend. 1910-11 erfolgte der Umzug nach Bornim bei Potsdam. Dort verwandelte er ein circa 5.000 m² großes Ackergelände zu einem "Gartenreich" mit mehreren Gartenräumen, mit dem heute berühmten Senkgarten, Steingarten, Herbstbeet und Frühlingsweg. Die erste Gartenanlage war stilistisch von Willy Lange beeinflusst, in den 1930er Jahren gestaltete sie der Gartenarchitekt Hermann Mattern um. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Garten mehrfach von Hermann Göritz verändert, um dann im Jahre 2001 im Rahmen der Bundesgartenschau von Martin Heisig in Zusammenarbeit mit Marianne Foerster restauriert bzw. rekonstruiert zu werden.

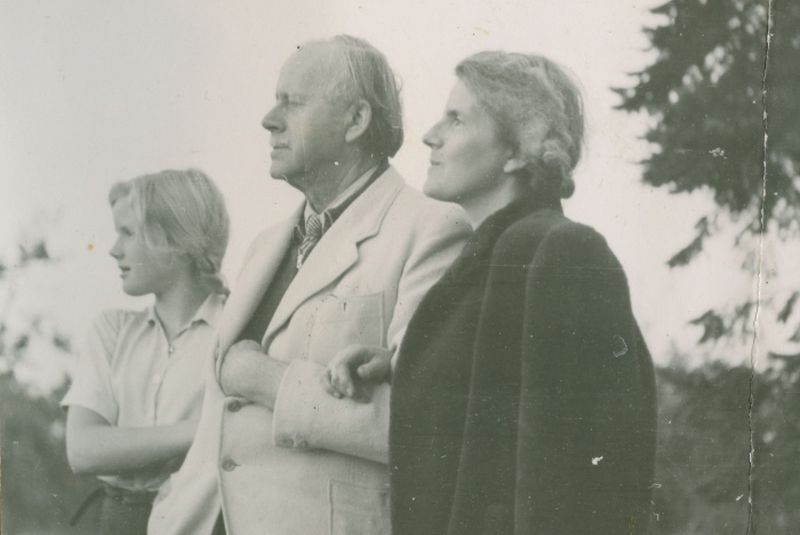

Im Jahr 1927 heiratete Karl Foerster die Sängerin und Pianistin Eva Hildebrandt. Am 1.1.1931 wurde ihre gemeinsame Tochter Marianne geboren.

1928 gründete er zusammen mit Hermann Mattern eine Abteilung Gartenausführung. Zusammen mit Herta Hammerbacher entstand 1934 gemeinsam mit Hermann Mattern die Arbeitsgemeinschaft "Gartengestaltung in Bornim". Hiermit wurde Bornim zu einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von Künstlern und Gartengestaltern. Zu den "Foersterianern" zählen der Potsdamer Gartenarchitekt Walter Funcke und Gottfried Kühn. Aber auch der Pianist Wilhelm Kempff und der Architekt Otto Bartning gehörten zum "Bornimer Kreis". In dieser Zeit entstand auch eine lebenslange Freundschaft mit dem Maler Siegward Sprotte aus Potsdam-Bornstedt.

Die Anfang der 1930er Jahre von Foerster gezüchteten Phlox-paniculata-Sorten sowie neue Sorten von Rittersporn, Astern, winterharten Blütenstauden und Gräsern kamen ab 1932 in den Handel. Insgesamt züchtete er etwa 370 verschiedene Sorten. 1941 wurde unter anderem auf seine Anregung hin der öffentliche Schaugarten auf der Potsdamer Freundschaftsinsel eröffnet (heute ebenfalls restauriert und frei zugänglich).

Doch auch schwierige Zeiten mussten Gärtnerei und Familie überstehen: Während der Wirtschaftskrise blieben die Kunden aus und im Zweiten Weltkrieg mussten Kartoffeln und Gemüse angebaut werden. Doch schon 1945 konnte Karl Foerster mit Genehmigung der Sowjetischen Militäradministration wieder einen "Züchtungs- und Forschungsbetrieb winterharter Blütenstauden" betreiben.

In der Folgezeit wurden ihm hohe Ehrungen zuteil. So erhielt er 1950 die Ehrendoktorwürde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1955 den Nationalpreis der DDR, 1959 wurde er Ehrenbürger von Potsdam und zu seinem 90. Geburtstag 1964 sogar Professor. 1966 wurde er Ehrenmitglied der Internationalen Staudenunion, 1967 als außerordentliches Mitglied in die Westberliner Akademie der Künste aufgenommen.

1965 gründete Hermann Mattern ihm zu Ehren die "Karl Foerster-Stiftung für angewandte Vegetationskunde" in Berlin, die noch immer besteht und sich insbesondere der Nachwuchsförderung verschrieben hat.

Am 27.11.1970 starb Karl Foerster im Alter von 96 Jahren. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Alten Friedhof in Bornim. Nach seinem Tod wurde die Gärtnerei 1972 enteignet, blieb jedoch als "Volkseigenes Gut Bornimer Staudenkulturen" weiter bestehen. Seit 1990 wird die Gärtnerei wieder auf dem historischen Gelände und in den Gebäuden als Foerster Stauden GmbH geführt.

Marianne Foerster hielt während Ihrer Berufstätigkeit im Ausland enge Verbindung zu ihrem Vater. Sie kehrte 1990 nach Bornim zurück, um sich um ihre Mutter Eva Foerster zu kümmern, die 1996 verstarb. Marianne Foerster widmete sich seit ihrer Rückkehr der Pflege des Gartens und bewahrte kompetent das Erbe ihres Vaters bis zu Ihrem Tod im März 2010.

Foersters historische Bibliothek befindet sich an ihrem ursprünglichen Ort im Haus Foerster, sein schriftlicher Nachlass hingegen wird seit 1985 in der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrt. In Potsdam-Bornstedt wurde eine Grundschule nach ihm benannt, die Karl-Foerster-Schule. Sein von Anfang an öffentlicher Hausgarten steht zusammen mit dem Wohnhaus seit 1981 als "Karl-Foerster-Gedenkstätte" unter Denkmalschutz.